日本発の学術クラウドファンドサービス、「academist(アカデミスト)」の本当の意図とは? ~2020年サイエンス・ゲームチェンジャーズ、トークゲストのご紹介~

- サイエンス・ゲームチェンジャーズ日本の研究ファンディングを考える日本語記事

- September 1, 2015

日本は研究資金を科研費などの公的な競争的研究費に依存している現状がありますが、研究費ってもっと多様で自由であってもいいんじゃないの?そもそも、科研費は税金。今の研究助成のあり方とは全然違った、市民からの応援や支持を直接得られる研究に資金が集まるしくみがあれば、もっと社会や市民に開いたおもしろい研究が増え、研究コミュニケーションが活性化するのでは?

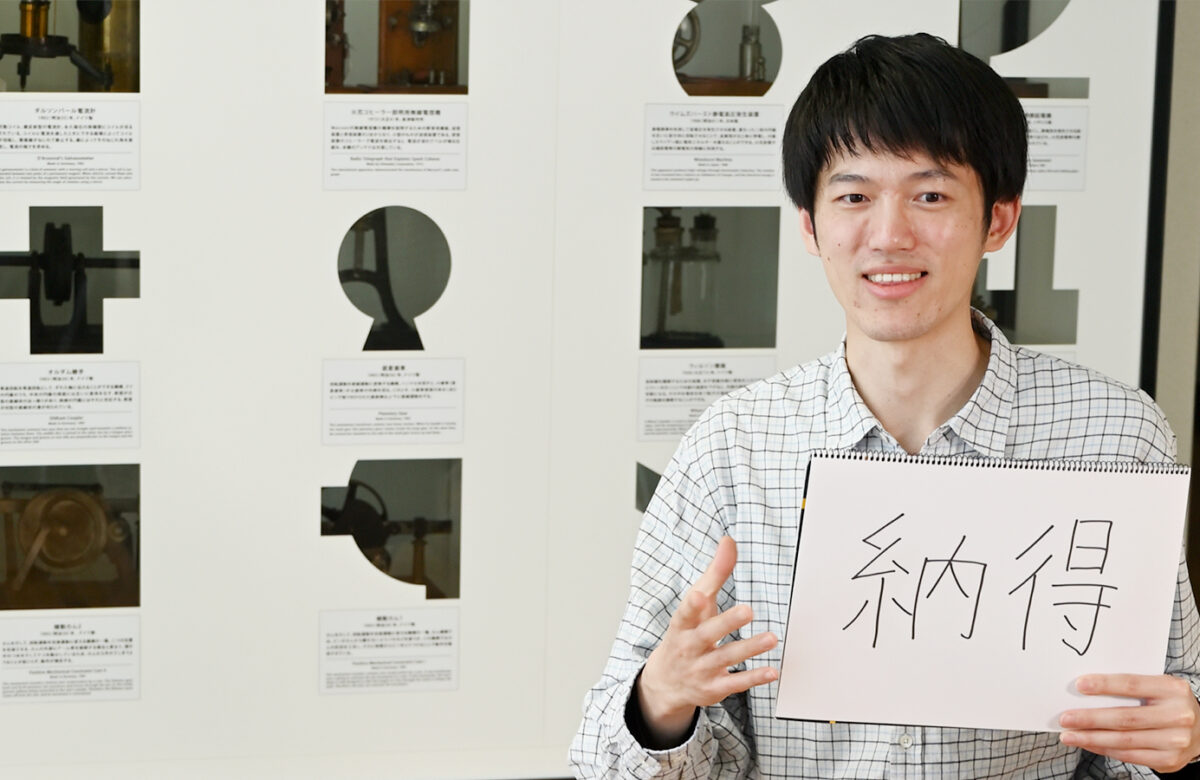

9月7日のイベントでトークゲストにお招きする柴藤亮介氏は、日本初の学術系クラウドファンドサービス、academist(アカデミスト)を立ち上げることで、そんな日本の研究費のモヤモヤへの一つの解として、「基礎研究テーマに対して一般市民からの支持と寄付金を得られるシステム」という新しいルールを提案したゲームチェンジャーの一人です。

[aside type=”normal”] 柴藤亮介 氏 株式会社エデュケーショナル・デザイン 代表取締役

首都大学東京大学院 理工学研究科物理学専攻博士後期課程単位取得退学。専門は原子核理論、量子多体物理。高校講師としての教育経験を経て、現在、株式会社エデュケーショナル・デザイン、代表取締役。2014年4月に研究費獲得のためのクラウドファンディングのサイト「academist(アカデミスト)」を設立。 ウェブサイト

[/aside]

「academist(アカデミスト)」、立ち上げから学術業界ではかなりの話題をさらっていますね。一部の研究者の「あったらいいな」が本当に生まれた!ということで、動向に注目している方々も沢山いらっしゃるのではないでしょうか。

柴藤氏は物理学専攻から高校講師を経て起業、という異例の経歴の持ち主。株式会社エデュケーショナル・デザインでは、もともと研究者から社会への科学コミュニケーションを活性化させる目的で、研究者を高校に招き高校生に教育活動を行う活動をされていました。研究者向けのクラウドファンドサービス、「academist(アカデミスト)」に事業の中心を移した柴藤氏。その理念は変わることなく、市民の支持を得てファンドを得る活動を通じて、研究者が市民に向けて研究テーマをわかりやすく、おもしろく伝えることがそのビジネスの主軸となっています。目的は研究者がただ単に研究費を得られるだけでなく、その活動を通じて研究の重要性や面白さを市民に伝えるカルチャーが生まれること。以前サイエンストークスのインタビューでもそんなことを語っていただきました。

日本の研究費に新しいルールを提案する柴藤氏のサイエンス・ゲーム・チェンジ。詳しくは当日のトークをお楽しみに。

【9/7開催】座席数拡大!2020年サイエンス・ゲームチェンジャーズ 〜集まれ!研究の未来を変える挑戦者たち〜 お申込みはこちらから

ライブ中継も行います。詳しくはこちら