全ての創造的活動は破壊から生まれる

東京大学大学院化学専攻 合田圭介教授インタビュー(後編)

- くもM LABインタビュー動画

- July 26, 2021

後編の内容とみどころ

細胞集団の中には特殊な機能を持つ細胞や、特別な能力を持った細胞が低確率で存在しています。これまで、そんな細胞を見つけ出すには、顕微鏡で1つ1つ細胞を観察して調べる必要がありました。

そんなことをしていてはものすごい時間と大きな労力がかかってしまいます。しかし、合田先生はこれまで10年かかっていたこの作業を24時間に短縮し、医療や産業に革命をもたらそうと日々研究されています。いったいどのようにして10年かかっていた作業を24時間に短縮するのでしょうか。

また、一般の方を巻き込んだクラウドファンディング型プロジェクト「スーパー酵母2020」や高校生向けの講演など、サイエンスコミュニケーション活動にも力を入れておられる合田先生。

今回は学生の皆様へ熱いメッセージを語ってくださいました。「全ての創造的活動は破壊から生まれる」これからを担う学生の皆様、そして若手研究者の皆様、必見です。

番組内容

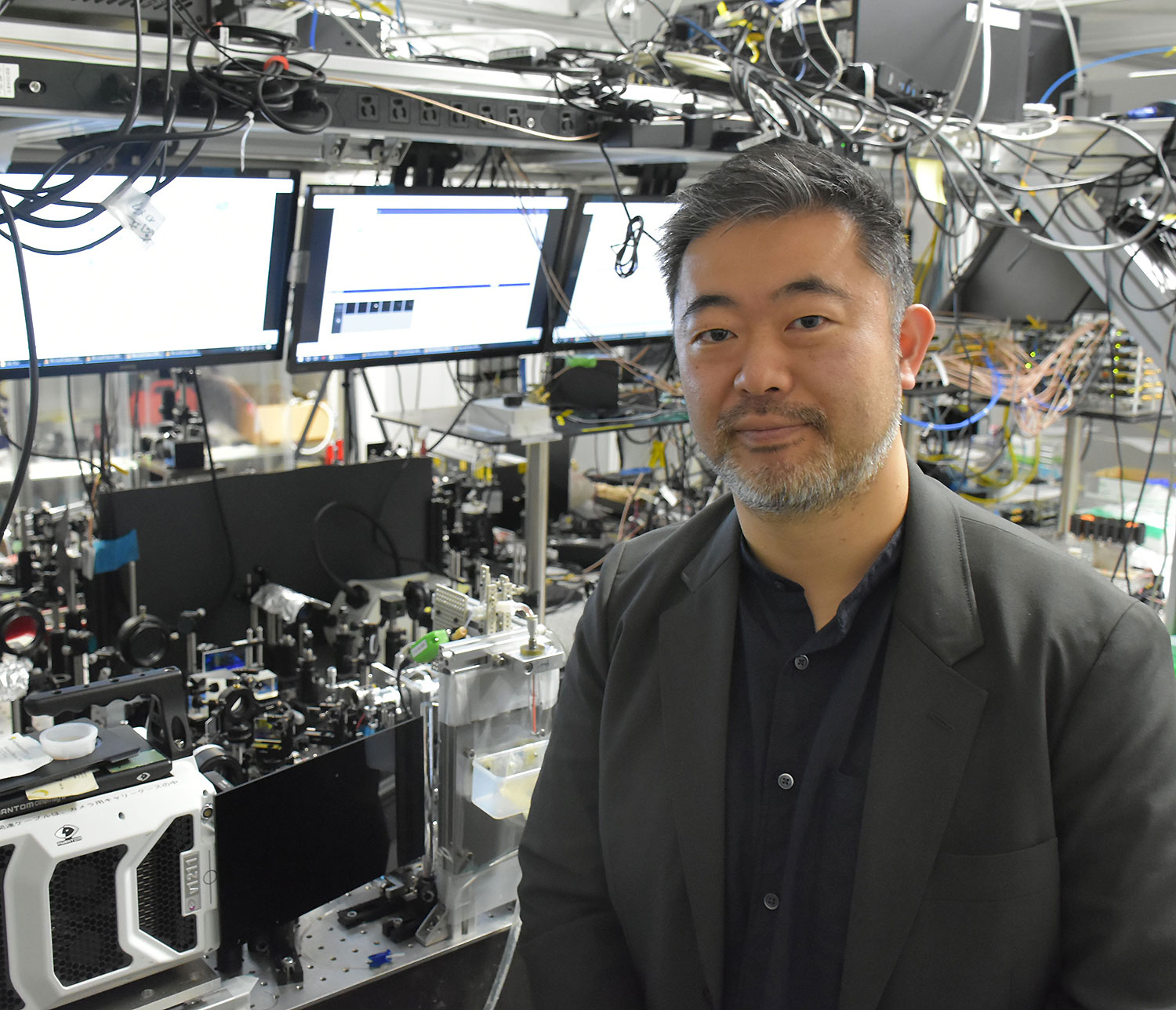

第4回は東京大学大学院理学系研究科の合田先生。

合田先生は分子生物学、電子工学、情報科学、人工知能、生体医工学、応用数学、機械工学、ナノテクノロジーなど様々な分野を融合し、セレンディピティ(偶然の幸運な発見)を引き起こすような技術の開発をされています。

後編では、具体的にどのような細胞を観察し、どのような方法でセレンディピティを生み出そうとしているのかを教えていただきました。

合田 圭介(ごうだ けいすけ)

東京大学大学院化学専攻 教授

カリフォルニア大学ロサンゼルス校生体工学科・非常勤教授

武漢大学工学科研究員 非常勤教授

北海道で生まれ、大学からアメリカへと留学を決める。カリフォルニア大学バークレー校理学部物理学科を卒業し、マサチューセッツ工科大学大学院理学部物理学科博士課程に進学。その後、カリフォルニア大学ロサンゼルス校博士研究員を経て2012年、37歳という若さで現職である東京大学の教授に就任。物理と化学を基軸とし、分野の垣根を越えた研究で世界から注目される研究者の一人である。

合田圭介教授インタビュー 前編

【研究室で愛を叫ぶ】世の中を変えるような、偶然な幸運の発見は意図して生み出せるのか? 東京大学大学院 理学系研究科 合田圭介教授

幼いころからものづくりが大好きで、レゴ大会で何度も優勝を飾った合田先生。様々な分野を融合し、普通とは違った方法でセレンディピティ(偶然の幸運な発見)を生み出します。セレンディピティを生み出す、すごい実験機器はなんと自作。そこには、レゴで培ったものづくりの経験が活かされていました。合田先生の研究への愛とは!?重要なのは分野ではなく、発見にいたるようなことを目指すことです。

くもM LABとは?

くもM LABはサイエンスコミュニケーターであるくもMが様々な分野の研究者にお話を聞きに行くことで、研究者の皆様の生態を暴いていくバラエティー番組。どんな研究をしているのか?どうして研究者になったのか?など、研究者のあれこれを引き出していきます。

くもMプロフィール

大阪府立大学理学系研究科生物化学専攻。製菓会社に勤務後、『身近な科学を通じて、子供も大人も学びを遊びに』をモットーに、科学実験教室やサイエンスショーなどの活動を運営しています。

【TikTok】 https://www.tiktok.com/@science.kido

【Twitter】 https://twitter.com/science_kido

【科学ブログ】 https://www.science-kido.com/