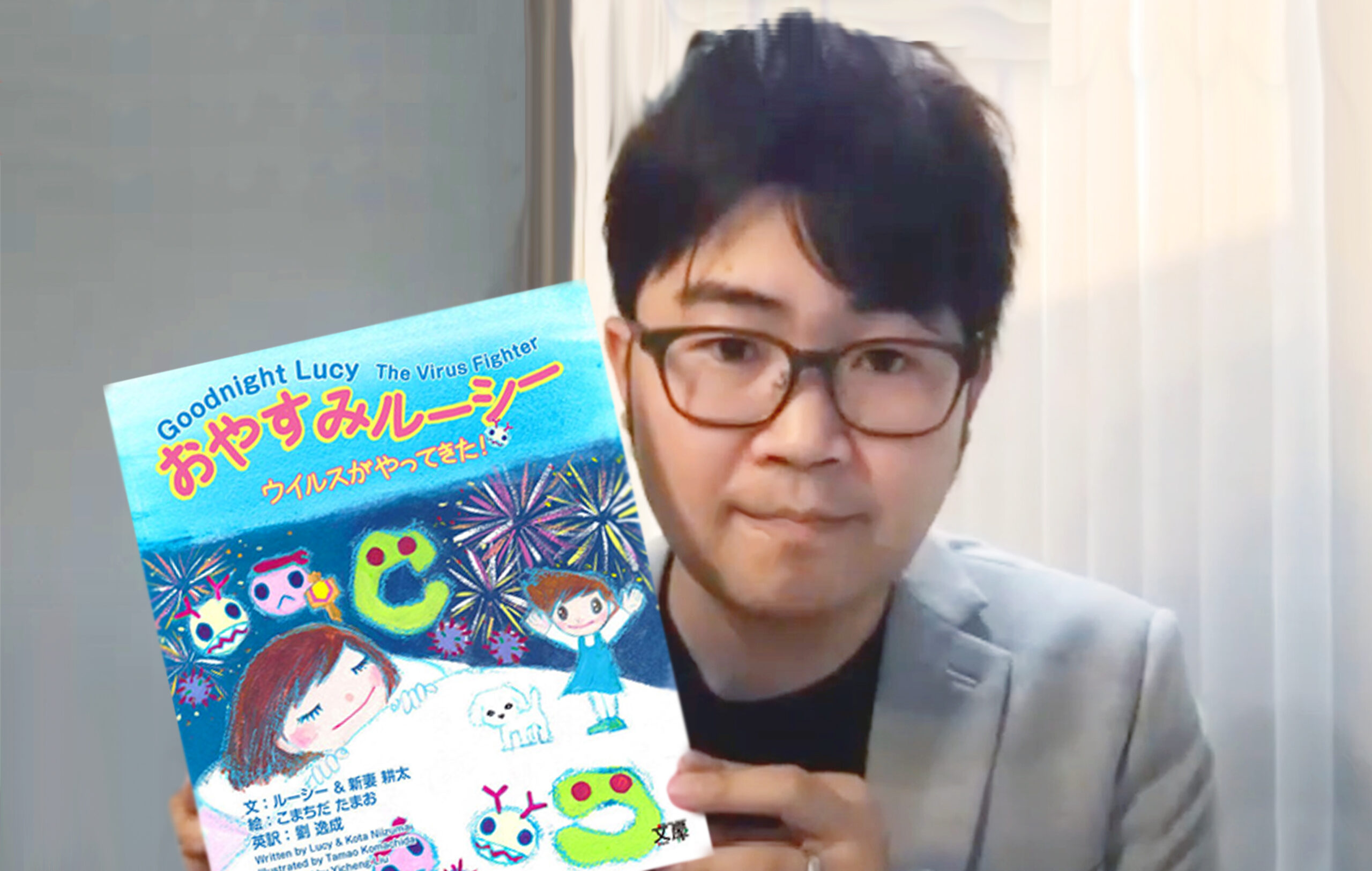

子供のための免疫学本「おやすみルーシー」誕生秘話

スタンフォード大学 博士研究員 新妻耕太先生インタビュー

- 日本語記事インタビューくもM LAB動画

- July 2, 2021

【先生の主張】おやすみルーシーはいかにして誕生したのか?免疫の基礎研究者が考えるサイエンスコミュニケーション スタンフォード大学 博士研究員 新妻耕太先生

【番組内容】

くもM LABはサイエンスコミュニケーターであるくもMが様々な分野の研究者にお話を聞きに行くことで、研究者の皆様の生態を暴いていくバラエティー番組。どんな研究をしているのか?どうして研究者になったのか?など研究者のあれこれを引き出していきます。

【新妻耕太先生インタビュー】

①指導教員と思わずハイタッチ!バドミントン少年が研究に目覚めた瞬間

スタンフォード大学で博士研究員をされている新妻耕太先生。中高とバドミントンに打ち込み、高校で出会った生物の先生の影響で、教師を志して大学へと進学しました。しかし、そこで本当に自分はこのまま教師になって良いのかという思いと、研究への魅力に触れる印象的な経験から研究への道を歩み始めます。先生の印象に残る経験とはいったいどんなものだったのでしょうか。

②【気になる質問ぶつけてみた】 RNAワクチンとは?免疫学の基礎研究者に聞いてみた!

新型コロナウィルスの感染拡大を食い止める要として期待されるRNAワクチン。いったいどんなワクチンなのでしょうか。また、従来のワクチンとは何が違うのでしょうか。スタンフォード大学で免疫学の基礎研究をされている新妻耕太先生に教えていただきました。

正確な情報をどのように得れば良いのか分からない方は必見です。

くもM LABとは?

くもM LABはサイエンスコミュニケーターであるくもMが様々な分野の研究者にお話を聞きに行くことで、研究者の皆様の生態を暴いていくバラエティー番組。どんな研究をしているのか?どうして研究者になったのか?など、研究者のあれこれを引き出していきます。

くもMプロフィール

大阪府立大学理学系研究科生物化学専攻。製菓会社に勤務後、『身近な科学を通じて、子供も大人も学びを遊びに』をモットーに、科学実験教室やサイエンスショーなどの活動を運営しています。

【TikTok】 https://www.tiktok.com/@science.kido

【Twitter】 https://twitter.com/science_kido

【科学ブログ】 https://www.science-kido.com/